“Lovelock in testa! Lovelock! Cunningham è secondo, Beccali terzo. Vai, Jack, ancora cento yards. Vai, Jack! Mio Dio, ce l’ha fatta! Ancora sei, cinque yards, Lovelock vince, Lovelock vince. Ha vinto, Urrà!”.

Così Harold Abrahams, mito dell’atletica inglese, oro olimpico nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi del 1924, commentava euforico ai microfoni della BBC la vittoria di un amico che in quegli attimi stava aprendo il grande libro del mezzofondo neozelandese. Perché da lì arrivava Jack Lovelock, il trionfatore della gara dei 1.500 metri “raccontata” con enfasi e trasporto da Abrahams. Esattamente da Crushington, cittadina fluviale della regione della costa occidentale della Nuova Zelanda. Anche se dal 1931 era approdato in Inghilterra per studiare medicina alla Oxford University, e nel 1934 aveva conseguito la laurea triennale in fisiologia e quasi subito iniziato il tirocinio all’ospedale St Mary di Paddington, nel cuore di Londra. Strani percorsi del destino: nella stessa università e nello stesso ospedale avrebbe sviluppato il suo talento professionale un altro eroe del mezzofondo, Roger Bannister, che diciotto anni dopo l’oro olimpico di Lovelock sarebbe stato il primo al mondo a scendere sotto i quattro minuti nel miglio. E che dei consigli di Lovelock, dei racconti delle sue grandi imprese, avrebbe fatto tesoro.

Il momento preciso

Perché Jack aveva doti speciali. Una tenacia unica, un talento innato, e soprattutto la capacità di programmare le gare a cui teneva, di farsi trovare pronto agli appuntamenti con la gloria. Fu così nel 1933, quando finalizzò la stagione alla grande gara sul miglio disputata a Princeton, negli Stati Uniti contro Bill Bonthron, giovane eroe di casa. Prima dell’appuntamento, aveva corso un’altra gara sulla distanza, chiudendola in 4’12”6 ed eguagliando il personale. Ma era stato un warm-up: alla sfida più importante si presentò in gran spolvero, mollò l’americano a 150 yards dal traguardo e chiuse in 4’07”6, nuovo record del mondo.

Insomma, il Lovelock che arrivò alle Olimpiadi di Berlino nel ’36 era già sulla cresta dell’onda. Intanto, non era la prima volta: a Los Angeles, quattro anni prima, aveva già lasciato intravedere sprazzi di quel talento in crescita, tenendo il passo dei migliori nella finale dei 1.500 fino a trecento metri dal traguardo e chiudendo al settimo posto nella gara del trionfo di Luigi Beccali.

Ma la marcia delle ultime stagioni era stata complicata. Intanto, come detto, nel 1934 Jack aveva iniziato ad impegnarsi all’ospedale. Iniziò quell’anno correndo il miglio in 4’26”6, quello successivo addirittura al passo di 4’36”, ma in entrambi i casi arrivando nel pieno della stagione su ritmi eccellenti (4’11”2 al solito Mile of the Century di Princeton del ’35), battendo ancora Bonthron e l’altro grande specialista americano, Glenn Cunningham.

Dubbi e certezze

Ma di fatto, nella stagione invernale che apriva l’anno olimpico, di Lovelock non si sentì parlare. Restò letteralmente fermo per tre mesi e mezzo, sfruttando la pausa per laurearsi campione dei pesi piuma ai campionati interospedalieri di pugilato. Quando si dice la versatilità…

Per la federazione neozelandese restava un punto fermo, ma le prime prove sul miglio non furono tranquillizzanti (da 4'53” a 4’30”, comunque lontano dallo standard abituale), tanto da mettergli il dubbio se presentarsi a Berlino sui 1.500 o sui 5.000 metri. Ma con l’avvicinarsi dell’obiettivo, ancora una volta il talento del campione tornò in luce, aiutato ovviamente da lavori specifici altamente performanti. E Jack si convinse di poter fare qualcosa di importante all’Olimpiastadion.

Il giorno della gloria

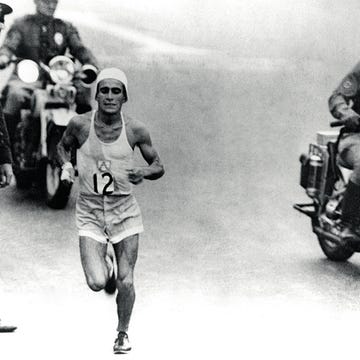

La finale di Berlino, raccontata alla radio da Abrahams, fu il capolavoro assoluto di un campione che fiutava da lontano i grandi appuntamenti, e quasi mai li sbagliava. Mancava il primatista del mondo Bonthron, immolato alle sacre regole dei trials Usa, dove era finito quarto. C’era però Cunningham, recordman mondiale del miglio e favoritissimo: “The Kansas Flyer” era sulla cresta dell’onda, i compagni di squadra che viaggiavano con lui verso Berlino lo avevano designato come “atleta più popolare”. E c’era Luigi Beccali, Nini di Porta Nuova a Milano, campione olimpico quattro anni prima a Los Angeles, insieme ai due che in quell’occasione erano saliti con lui sul podio, l’inglese Cornes e il canadese Edwards. E gli altri americani Sal Romani e Venzke, l’ungherese Szabo, lo svedese Ny.

Proprio quest’ultimo passò al comando all’inizio dell’ultimo giro, tallonato da Cunningham. Ma Lovelock era in agguato, pronto a stupire tutti con un attacco a sorpresa. Lo piazzò a trecento metri dalla fine, guadagnò una manciata di metri su Cunningham e Beccali, mentre Ny si spegneva, e mantenne il vantaggio, anzi sul rettilineo finale lo incrementò. Tagliò il traguardo con una certezza: aveva corso la gara perfetta. “Una creazione d’arte”, avrebbe annotato sui suoi diari, preziosissima testimonianza di un modo di approcciare la corsa attraverso studi analitici e un grande impegno fisico e mentale.

Un'altra vita

Oro olimpico e record del mondo, in 3’47”8, un secondo esatto sotto al limite di Bonthron, tanto per zittire anche chi invocava gli assenti. Dopo il trionfo di Berlino, Jack era una star. Soprattutto in Nuova Zelanda, dove assurse al ruolo di mito, un’icona dello sport così come la poetessa Katherine Mansfield lo era per la letteratura. Ma decise comunque di chiudere lì la carriera, correndo una sola gara dopo le Olimpiadi, la solita parata di stelle a Princeton.

Sposò Cinthya James, americana, nel 1945, ebbe due figlie. Si dedicò alla carriera medica, si trasferì a New York, nel quartiere di Kensington, e diventò vicedirettore del dipartimento di Medicina Fisica al New York Hospital for Special Surgery. Aveva intrapreso un’altra carriera da protagonista, pur dovendo rinunciare totalmente alla corsa.

Appuntamento col destino

Ma quando il cielo della sua vita sembrava ormai brillare di serenità, arrivò puntuale quell’assurdo appuntamento col destino. Nel 1944, una banale caduta da cavallo gli aveva fatto perdere conoscenza per un paio di giorni, provocandogli poi problemi di doppia visione e difficoltà nell’inquadrare con precisione le distanze. Il 28 dicembre 1949, dieci giorni prima del quarantesimo compleanno, era andato al lavoro con sintomi influenzali, ma già in mattinata aveva deciso di tornare a casa, provato da uno strano malessere. Il macchinista del treno che stava entrando nella stazione di Church Avenue vide un uomo cadere sulla rotaia, tirò disperato il freno ma non riuscì ad evitare l’investimento. Un attacco di vertigini, probabilmente, o una semplice disattenzione. Anche se quasi quarant’anni dopo un giornalista d’inchiesta neozelandese, senza troppi scrupoli, lanciò la tesi del suicidio, davvero poco credibile considerando la tenacia e la voglia di vivere di Jack.

Se ne andò così, Il maratoneta che correva più veloce del tram. Il primo grande runner neozelandese, una fonte di ispirazione per quelli che ne avrebbero seguito le gesta. Al suo nome, in patria, sono state intitolate piste d’atletica, vie, luoghi di sport, addirittura un francobollo. Di fronte all’entrata della scuola superiore di Timaru c’è una statua dell’artista Margriet Windhausen che lo raffigura. E nella storia dell’atletica resta quel capolavoro realizzato sulla pista dell’Olympiastadion, il 6 agosto 1936. Una corsa immortale.